* *

*

Разъ ловцы завезли меня на большой островъ, гдѣ обиталъ съ семействомъ всего лишь одинъ житель, Григорій Андрiановъ.

Ловцы мнѣ про него говорили: „хорошій старикъ, не баламутный, староколѣнный человѣкъ, онъ тебѣ всякую досюльщину (старину) разсказать можетъ”.

Когда мы подъѣзжали, на берегу острова у большой избы играло въ „рюхи” множество босыхъ, полуодѣтыхъ, но здоровыхъ ребятъ.

— „Дома ли старый мошникъ (глухарь)?” спросили ловцы.

— „Ловитъ” — отвѣтили ребятишки.

Вышла старушка, жена Григорія, повела меня на верхъ въ чистую горницу и все говорила: „Гостите, хозяинъ скоро пріѣдетъ, гостите”...

Старушка, какъ принято на сѣверѣ, сначала напоила меня чаемъ, потомъ угостила обѣдомъ: сварила уху изъ сиговъ, поставила на столъ простоквашу, тарелочку съ морошкой, съ сухими красными пряниками, тутъ былъ и рыбникъ изъ ряпушки, и рыбникъ изъ окуней, и пирогъ изъ черники, калитки, шанежки, мякушечка хлѣба. Старушка то и дѣло ныряла внизъ за новыми и новыми угощеніями.

— „Ловитъ старикъ, ловитъ — говорила она — стара стала я, не могу ужь съ нимъ ѣздить. А по прежнимъ временемъ ужь я не усидѣла бы по такой тишинкѣ, 140 сѣтей, батюшка мой, было... Жила и съ одной коровушкой, и съ двумя, и съ тремя, и съ четырьмя, всяко жила. А вотъ теперь ноги болятъ”.

Только подъ вечеръ пріѣхалъ старикъ. За кого онъ меня могъ считать? Ужь, конечно, за барина, имѣющаго отношеніе къ лѣсному, межевому или полицейскому дѣлу. Нужды въ нихъ человѣку на островѣ, конечно, не было.

Но Григорій, подойдя ко мнѣ, вѣжливо подалъ руку, поговорилъ немного, съ достоинствомъ, какъ хозяинъ, и ушелъ спать. Громаднаго роста, съ кудрявыми волосами, съ крѣпкими отчетливыми чертами лица, онъ походилъ на апостола Петра.

Въ лицѣ его какъ то не было ничего лишняго и даже безчисленныя морщинки на лбу, казалось, всѣ имѣли свое назначеніе, словно каждая изъ нихъ была продолженіемъ его правильныхъ спокойныхъ мозговыхъ извилинъ.

Ругань и крикъ разбудили меня рано утромъ. Я выглянулъ въ окно. По дорожкѣ вдоль озера съ громаднымъ коломъ въ рукѣ бѣжалъ вчерашній, похожій на апостола Петра старикъ.

А впереди его бѣжалъ безъ шапки совершенно такой же старикъ, только немного помоложе. Первый старикъ догналъ второго и ударилъ его коломъ. Тотъ такъ и повалился. Ударилъ еще и еще...

Объяснилось это такъ. Старшій сынъ Григорія, мужикъ 57 лѣтъ отъ роду, былъ посланъ въ Повѣнецъ продать рыбу. Вернулся онъ, выпивши, нагрубилъ старику и тотъ его отколотилъ.

Игра въ рюхи.

- image087.jpg (43.84 КБ) 6494 просмотра

Водка и табакъ безусловно не допускались въ домѣ старика, чай и кофе пили только съ гостями, такъ что преступленіе было двойное. Раньше я думалъ, что воспрещеніе старовѣрами водки, чаю и табаку имѣетъ лишь религіозное значеніе. Но тутъ, бесѣдуя со старикомъ, я убѣдился, что эта громадная семья и по своимъ достаткамъ не могла этого допускать. Если бы вся семья ежедневно стала пить чай и справлять праздники съ водкой, то это поглотило бы весь мережный промыселъ и часть бурлацкаго. А если прибавить

къ этому, что курящій табакъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ бы и отрицаетъ высшую власть отца, то расправа старика становится будто бы и немного понятной.

— „А какъ же съ ними?” — говорилъ мнѣ немного спустя старикъ — въ судъ что ли подавать? Такъ въ судѣ этого разбирать не станутъ. Какіе теперь суды, только деньгамъ переводъ. Раньше такъ просто бывало, соберутся, повалятъ, отдерутъ, вотъ тебѣ и судъ весь. Ничего, отлежится. Пойдемъ, съ нами побесёдуемъ!

Отчасти по случаю воскресенья, отчасти потому что гость былъ въ домѣ, женщины старательно приготовляли все для бесёды. Столъ покрыли бѣлой скатертью, старуха хлопотала съ кофеемъ, который здѣсь получается контрабандой изъ Финляндіи и очень пришелся по вкусу, молодуха завертывала въ тѣсто рыбу, приготовляя рыбники. Изъ сыновей Григорія тутъ былъ только младшій, бойкій парень лѣтъ 20, любимецъ старика, блондинъ съ открытымъ славянскимъ лицомъ, старшій „отлёживался”, остальные были въ бурлакахъ. Кромѣ того, тутъ же на лавкѣ сидѣлъ бородатый, глубокомысленный зять, очевидно, гость. Разобраться въ женщинахъ и дѣтяхъ не было никакой возможности, казалось, что ихъ было великое множество.

Стали угощать кофеемъ, старикъ пилъ горячую воду. Началась бесёда, немножко натянутая, какъ бы оффиціальная, о жизни вообще. Говорилъ одинь старикъ, старуха вставляла замѣчанія, а зять подавалъ глубокомысленно реплики: „вѣрно, вѣрно”. Остальные молчали.

Жизнь, о которой говорилъ старикъ, была, конечно, здѣшняя, выговская. Въ этой избѣ, въ большой семьѣ, на островѣ происходила такая же драма, какъ и вездѣ: старое боролось съ молодымъ новымъ. Старое пришло сюда, на Выгозеро, съ верхняго Выга изъ погубленнаго Даниловскаго монастыря. Новое, — съ нижняго Выга, гдѣ сосредоточивались бурлацкія работы по сплаву лѣсовъ. Поэтому старикъ осуждалъ бурлачество и, вмѣстѣ съ нимъ, новую жизнь.

— „Въ бурлаки, въ бурлаки”, говорилъ онъ, „а придутъ къ чему?”

— „Вѣрно, вѣрно, ужъ такъ” — вторилъ зять.

— „Да что, господа, оставь поле безъ огороды, что будетъ?”

— „Да, что будетъ”, — вторилъ зять.

Слушатели прихлебывали кофей молча, торжественно и долго.

— „Въ наше время”, разливался старикъ, „жили совѣтно, ужъ невѣстка въ дверяхъ не застрянетъ и не скажетъ: хочу, не хочу, а нынѣшняя молодежь: имъ слово, а они два”.

— „Вѣрно, ужь такіе и есть”.

— „Да что далеко ходить”, вставила свое словечко старушка — годовъ десятокъ, не больше, у насъ на всемъ Выг-озерѣ только и былъ самоваръ у Койкинскаго батюшки, да на Выгозерскомъ погостѣ другой, да у Семена Ѳедорова третій, да у дьякона... всего девять самоваровъ было. А теперь у каждаго, да еще по два”.

— „Старики наши”, продолжалъ хозяинъ, „гнильтиной кормились, да воду піяша, а молодому давай хоромъ, коня, да домъ”.

— „Такъ и нужно”, раздался неожиданно молодой свѣжій голосъ младшаго сына хозяина, „безъ коня въ нашихъ мѣстахъ и жить невозможно”.

— „А что, кому поматерѣе себя, будто поперечить то и неловко” — поправилъ старикъ — „какъ же это старики то кережи (ручные сани) на себѣ безъ коней возили?”

— „Старики только и знали, что свою душу спасали, о другихъ и не думали”.

— „А объ комъ же еще и думать, какъ не о себѣ?”

— „Да что и въ этомъ хорошаго: уйти въ лѣсъ, да гнилью питаться?”

— „А пойди-ко, братъ, уйди. Нѣ-ѣтъ, не уйдешь. Вѣдь на страшномъ-то судилищѣ Господнемъ ты за себя за одного отвѣчать будешь, за другихъ тамъ не спросятъ?”

— „Вѣ-ѣрно, вѣрно, за другихъ не спросятъ” — вторилъ зять.

На этотъ разъ мнѣ такъ и не удалось сойти съ оффиціальнаго тона бесёды. Она была длинная и утомительная. Потомъ я убѣдился, что старикъ былъ не совсѣмъ искреннимъ, когда совѣтовалъ сыну уйти въ лѣсъ. Это былъ по натурѣ не пустынникъ, а крестьянинъ. Онъ любилъ землю,

крестъянство, готовъ былъ идти на какой угодно каторжный трудъ, лишь бы не разстаться съ землею. „Уйти въ лѣсъ”, такъ учили пустынники, въ это онъ вѣрилъ, искренно всю жизнь собирался уйти, но все-таки не ушелъ, а устроилъ большую семью, домъ, все хозяйство. Въ немъ жилъ инстинктъ хлѣбопашца. Однажды онъ мнѣ разсказалъ такую характерную для здѣшнихъ мѣстъ сказочку:

„Старикъ одинъ спасался, Богу молился въ лѣсу. Вотъ приходитъ къ нему калика прохожій, Господь ужь только знаетъ, кто онъ такой, приходитъ и говоритъ: Богъ помочь, лѣсовой лежебочина!

— А какой я лежебочина, какъ я Богу молюсь, да тружусь, труды полагаю, да потѣю...

— Да что твои труды, вотъ благочестивый крестьянинъ на полѣ пашетъ такъ знаетъ, когда Господь къ обѣднѣ зазвонитъ и когда обѣдать пора приходитъ.

Старикъ и взялъ себѣ въ разумъ: что это мнѣ калика прохожій говориль. Пошелъ на поле, — видитъ мужикъ пашетъ.

— Богъ помощь! А обѣдалъ ли ты, добрый человѣкъ, спрашиваетъ у пахаря.

— А я, говоритъ, еще не обѣдалъ, у Господа еще благовѣста не было.

Одинъ сѣлъ на межу. Другой попахалъ, поставилъ лошадь и глаза перекрестилъ.

— А чего ты добрый человѣкъ глаза перекрестилъ? спросилъ старецъ. — А вотъ, говоритъ, благовѣстъ къ обѣднѣ, такъ надо идти Богу молиться и обѣдать.

Подивился старецъ... и пошли молиться”.

Смыслъ этой сказочки старикъ сейчасъ же поясниль:

— „Видно”, сказалъ онъ, „крестьянинъ у Господа больше значитъ, чѣмъ старецъ. Старецъ-то все молился, да не домолился, а крестьянинъ все пахалъ, да въ святые попалъ”.

Но если старикъ не соглашался съ требованіемъ „уйти въ лѣсъ”, то бурлачество ему было совершенно непонятно.

— „Дома”, говорилъ онъ мнѣ, „крѣпче спишь, да скорѣе пообѣдаешь. А бурлаки уйдутъ, домашникамъ и ѣсть нечего”.

— Тамъ вольно, — во-первыхъ, заботы нѣтъ: хлѣбъ хоть не родись, домашники хоть не живи. Сперва охотой стали отбиваться

отъ земли — деньги давали, а потомъ и неволей. Вотъ придутъ домой голодные, изморенные, а денегъ не принесутъ. Деньги еще „лонись” (прошлый годъ) черту отдали. Много ли въ поляхъ хлѣба родится. Бери, откуда знаешь. Вотъ онъ и пойдетъ къ десятнику кланятеся, продаетъ себя на весну, а потомъ еще къ богачу поклонится: дай муки, дай крупы. Сначала заберетъ подъ рыбу, потомъ подъ рябы и дойдетъ до того, что душу продастъ, праздники десятнику продастъ.

— „Эхъ въ старину-то было! На землѣ, какъ на матери жили. Тогда по 20 пудовъ ржи въ нивьяхъ сіяли. Въ нивьяхъ не родится, на поляхъ родится. Семейства душъ по 20 были, хорошо жили!”

* *

*

И какова же эта мать земля, о которой такъ любовно говорилъ старикъ? Съ какимъ презрѣніемъ отвернулся бы отъ нея нашъ крестьянинъ земледѣльческой полосы. Не мать, сказалъ бы онъ, эта земля, а мачиха.

Оообенно поразила меня пашня на Корельсксьгъ островѣ. Весь этотъ небольшой островъ раздѣляется на двѣ половины: одна низменная, топкое болото, другая повыше: сельга, сплошной каменный слой. Да какъ же вы пашете? невольно спросишь, когда увидишь этотъ слой камней. „Не пашемъ, а перешевеливаемъ камень”, отвѣтятъ вамъ.

Такую землю за лѣто непремѣнно нужно перешевелить разъ пять, иначе ничего не родится. При этомъ бываетъ еще нужно постоянно стаскивать большіе выпаханные изъ земли камни въ кучи, называемыя „ровницами”. Скоро эти ровницы обростаютъ травой, и на поляхъ, состоящихъ изъ бѣлаго слоя мелкихъ камней, рѣзко выдѣляются зеленые холмики. Это такъ характерно, что крестьяне часто говорятъ напр. такъ: „у меня поле въ девять ровницъ”. Убрать мелкій камень въ ровницы нельзя, потому что нагрѣтый днемъ камень предохраняетъ посѣвъ отъ зябели, а въ засуху препятствуетъ испаренію воды. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаютъ крестьяне. Не успѣешь вспахать такую землю, какъ она снова въ этомъ сыромъ климатѣ заростаетъ травой, потому-то и приходится ее такъ часто пахать.

Но, кажется, это слово „поле” означаетъ нѣсколько не то, что въ земледѣльческомъ районѣ. Это поле находится возлѣ самой деревни, очень маленькое, какъ огородъ, и обнесено изгородью, „огородой”. Казалось-бы мѣсто это какъ разъ пригодно для огородовъ, но здѣсь ихъ нѣтъ: капуста не растетъ, не растетъ лукъ, даже картофель родится плохо, часто гніетъ. Мѣстные люди не знаютъ яблокъ, не имѣютъ понятія о пчелѣ, никогда не слыхали соловья, перепела, не собирали клубники, земляники. Почти о всемъ этомъ они увѣренно и любовно поютъ, но въ обыденномъ языкѣ этихъ словъ не услышишь. Разъ я заговорилъ о пчелѣ, меня не понимали, а когда я нарисовалъ, то сказали, что это „медовикъ”, т. е. шмель.

И въ этомъ краю проходитъ дѣтство, бываютъ романы... И романы съ чудными пѣснями, какихъ уже не знаютъ въ центрѣ Россіи!

На такомъ „полѣ”, да еще при необходимомъ рѣдкомъ посѣвѣ, въ суровомъ климатѣ родится хлѣба немного: хорошо, если мѣсяца на два, на три хватитъ... Вотъ почему теперь неизбѣжно нужно продать себя въ бурлаки и продать впередъ.

Раньше, когда еще не было лѣсныхъ промысловъ въ краѣ и когда разрѣшалось еще подсѣчное хозяйство въ казенныхъ лѣсахъ, хлѣба хватало. Съ одной стороны, стѣсненіе подсѣчнаго хозяйства правительствомъ, а съ другой бурлачество, оторвавшее въ самое нужное время лучшихъ работниковъ, вотъ причины, почему осталась только жалкая постоянная пашня, „поля”, а „нивья”, т. е. земля, раздѣланная въ лѣсу, заброшены. Крестьянинъ и радъ бы увеличить постоянную пашню „поля”, на которыхъ хлѣбъ получается съ меньшимъ трудомъ, потому что тутъ уже не нужно вырубать деревья, жечь ихъ и пахать между пеньями, а только положить навозъ да перешевеливать каменья сохою. Но вотъ въ навозѣ-то и дѣло. Для постоянной пашни нужно много навоза, значитъ, много нужно имѣть скота, а для скота корма; сѣно же здѣсь болотное, скотъ его не ѣстъ безъ муки. И получается общеизвѣстный сельско-хозяйственный кругъ. Кромѣ подсѣки, въ старину этотъ кругъ разрывался еще работами для Даниловскаго общежитія. Теперь же на мѣсто

подсѣки и работъ для Даниловскаго общежитія стало бурлачество со всей его новой культурой.

Такова эта мать земля. А теперь снова къ сказителю Григорію Андріанову.

* *

*

Въ глухомъ лѣсу, на холмикѣ противъ лѣсного озерка, „бѣлой ламбины”, виднѣется желтый кружекъ ржи, обнесенный

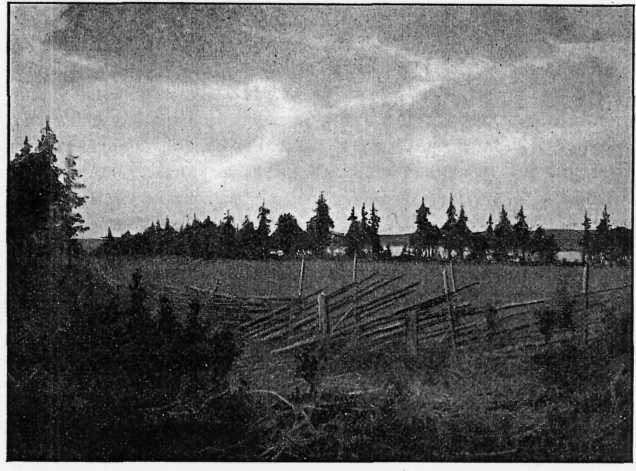

Поле на сѣверѣ. Налѣво зародъ. Направо: кучи большихъ камней „ровницы”.

- image089.jpg (54.15 КБ) 6494 просмотра

частой косой изгородью. Вокругъ этого островка стоятъ стѣны лѣса, а еще немного подальше начинаются и совсѣмъ топкія, непроходимыя мѣста. Этотъ культурный островъ весь сдѣланъ Григоріемъ Андріановымъ, и сдѣланъ не изъ разсчета хозяйственнаго. Какой тутъ разсчетъ, когда такимъ трудомъ онъ могъ бы больше наловить рыбы или наплести

сѣтей. Хорошо было работать такъ раньше, когда эти островки расчищало цѣлое семейство душъ въ двадцать. А одному старику это непосильный, невыгодный трудъ. Нѣтъ, въ этомъ лѣсу скрыты болѣе высокіе запросы Григорія Андріанова, чѣмъ простой хозяйственный разсчетъ. Нѣтъ, тутъ поэзія прошлаго, когда всѣ громадными семействами сѣкли лѣсъ, когда духовно болѣе сильные люди еще не продавали себя за грошъ въ бурлаки, не курили табаку, не пили чаю и вина. Островокъ этотъ памятникъ прошлому золотому вѣку, священнодѣйcтвіе души старика Григорія Андріанова.

Еще осенью, два года тому назадъ, старикъ замѣтилъ это мѣстечко, когда полѣсовалъ. Онъ осмотрѣлъ внимательно лѣсъ: не тонокъ ли онъ или не очень ли толстъ: очень тонкій не дастъ хлѣба, очень толстый трудно сѣчь. О почвѣ онъ уже заранѣе, по виду лѣса, составилъ себѣ сужденіе, теперь ему остается только провѣрить. Если лѣсъ березовый, ольховый, вообще лиственный, то подъ нимъ растетъ трава, цвѣты, почва ими удобряется. Если же это сосновый или еловый лѣсъ, то подъ нимъ ничего не растетъ, почва остается тощей. Онъ знаетъ, что береза растетъ на крѣпкой землѣ, а ель на слабой. Тѣмъ не менѣе онъ вынулъ изъ за пояса топоръ и обухомъ разбилъ землю, осмотрѣлъ корни; они оказались сухими. Это хорошо, потому что „на сыромъ корнѣ не бываетъ рожденія”. Слой почвы въ четверть, значитъ, можно собрать четыре хорошихъ урожая; каждый вершокъ почвы, по его мнѣнію, даетъ одинъ урожай. Окончивъ осмотръ, онъ замѣтилъ мѣстечко. Весной же, когда сошелъ снѣгъ и листъ на березѣ сталъ въ копейку, т. е. въ концѣ мая или въ началѣ іюня, онъ снова взялъ топоръ и пошелъ „суки рубить”, т. е. сѣчь лѣсъ. Рубилъ день, другой, третій. Хорошо, что близко коровы паслись и бабы принесли ему свѣжіе рыбники, калитки и молоко, а то бы пришлось довольствоваться захваченной съ собой сухой пищей и тутъ же ночевать въ лѣсу у костра или въ тѣсной избушкѣ. Наконецъ, работа кончена. Срубленный лѣсъ долженъ сохнуть. Мало по малу листья на срубленныхъ деревьяхъ желтѣли и среди лѣса появился желтый островокъ.

На другой годъ въ то же время, выбравъ не очень вѣтренный, ясный день, старикъ пришелъ жечь просохшую слежавшуюся массу. Онъ подложилъ подъ край ея жердь, чтобы она загорѣлась и поджогъ съ подвѣтренной стороны. По мѣрѣ того, какъ мѣсто подъ жердью сгорало, онъ подвигалъ ее дальше, чтобы подъ деревьями былъ воздухъ и они горѣли. Среди дыма, застилающаго глаза, искръ и языковъ пламени онъ

Нива.

- image091.jpg (40 КБ) 6494 просмотра

проворно перебѣгалъ съ мѣста на мѣсто, поправлялъ костеръ, пока не сгорѣли всѣ деревья. Въ лѣсу на холмикѣ, противъ бѣлой ламбины желтый островокъ сталъ чернымъ — это „палъ”. Вѣтеръ можетъ разнести съ холмика драгоцѣнную черную золу, и вся работа пропадетъ даромъ. Потому-то нужно сейчасъ же приняться за новую работу. Если камней мало, то можно прямо „орать” особой „паловой” сохой, съ прямыми сошниками безъ „присоха”. Если же ихъ много, землю нужно „косоровать”, раздѣлывать ручнымъ

косымъ крюкомъ, старинной „копорюгой”. Когда и эта тяжелая работа окончена, то пашня готова и слѣдующей весной можно сѣять ячмень или рѣпу. Такова исторія этого маленькаго культурнаго островка.

Узнавъ эту исторію, невольно приходитъ въ голову такое предположеніе: не принесли ли эту любовь къ землѣ еще далекіе предки старика, когда они переселились сюда изъ болѣе хлѣбородныхъ мѣстъ?

* *

*

Такъ вотъ эта-то связь съ землей и мѣшала старику „уйти въ лѣсъ”, спасать свою душу. Но теперь еще новое сомнѣніе росло въ душѣ старика: младшій его любимый сынъ, „парной, саблеватый” и грамотный малый, побывалъ въ Поморьѣ и заразился тамъ новыми взглядами. Съ этими взглядами было не такъ легко бороться, какъ съ пьянствомъ и грубостью старшаго сына.

А вернувшись на дняхъ съ лѣсопильнаго завода изъ Сороки, малый началъ и вовсе плести чепуху. Онъ сказалъ, что заводъ лѣсопильный остановился, всѣ рабочіе забастовали и даже подговариваютъ бурлаковъ на Выгу и на Сегозерѣ. Старикъ былъ возмущенъ. Вотъ уже пятьдесятъ лѣтъ выговцы ходятъ по сплавамъ, тѣмъ только и кормятся. Хотя и ненавистно бурлачество, но имъ теперь только и кормятся выговцы. Не будь этого единственнаго заработка на сторонѣ, пришлось бы умирать съ голоду. И вотъ забастовали! Къ чему же это должно привести? Вѣрить не хотѣлъ старикъ. Но слухи все росли и росли, время отъ времени на островъ заѣзжали ловцы и каждый разъ подтверждали эти слухи. Наконецъ, по всему краю только и говорили о забастовкѣ. Слово неслыханное, непонятное въ этомъ краю аскетизма, въ этомъ населеніи, въ борьбѣ съ природой прошедшемъ суровую вѣковую школу терпѣнія. Ежедневно, при возрастающемъ волненіи въ семьѣ, мнѣ приходилось наблюдать, какъ обострялись отношенія старика съ молодымъ сыномъ. Между женщинами то же образовались двѣ партіи. И Богъ знаетъ, чѣмъ бы это кончилось, если бы вдругъ старикъ не былъ разбитъ такимъ оборотомъ дѣла.

Разъ утромъ молодуха пошла за водой на озеро и сейчасъ же прибѣжала назадъ съ крикомъ:

— „Ѣдутъ, ѣдутъ, бурлаки ѣдутъ!”

Бабы уже давно дожидались бурлаковъ, потому что наступилъ сѣнокосъ, а страшное новое слово забастовка поселило безпокойство въ сердцахъ молодыхъ женъ. Вотъ почему всѣ, кто былъ въ избѣ, бросились къ берегу, когда услыхали, что ѣдутъ.

Лодка шла на восьми веслахъ и только ужь близко отъ берега поставили парусъ, хотя почти не было вѣтра. Подкатить на парусѣ считается на Выг-озерѣ особымъ шикомъ. Бурлаки, повидимому, были очень весело настроены, доносился смѣхъ и заливистая пѣсня:

„Не ржавчинка, ой не ржавчинка все поле съѣдаетъ”...

Радостную вѣсть привезли бурлаки. Всѣ ихъ требованія были удовлетворены. Къ нимъ прiѣзжалъ самъ губернаторъ, кланялся и обѣщалъ все устроить. Тутъ же послали телеграмму хозяину въ Петербургъ и получили отвѣтъ: „удовлетворить немедленно”.

Старикъ былъ сбитъ съ толку и, насупившись, молчалъ, а бурлаки радовались. Первый день ничего не дѣлали, отдыхали. Потомъ стали приготовляться къ сѣнокосу: кто точитъ косу-горбушу, кто кошель чинитъ, кто ружье чиститъ, кто готовитъ дорожки для уженія рыбы, крючки... Все это пригодится на сѣнокосѣ. Сѣнокосныя мѣста, „пожни”, находятся далеко за 20 верстъ, такъ что цѣлую недѣлю нельзя возвращаться домой.

Когда вся эта шумная ватага уѣхала, большая изба опустѣла, остался одинъ старикъ со старухой и малыми дѣтьми. Тихо стало на островѣ и въ избѣ. Слышно только, какъ скрипитъ зыбка и уныло звучитъ монотонная пѣсенка старушки пѣстуньи:

Баю, баю въ добри,

На соломенномъ коври,

Бай на лыченькомъ, на тряпиченькомъ....

А старикъ, этотъ большой матерый дѣдъ, цѣлыми днями плететъ свою сѣть у окна, прицѣпивъ ее за крючекъ въ углу.

Когда онъ плететъ сѣть, онъ молчитъ и о чемъ то думаетъ. Навѣрно вспоминаетъ о своей жизни или перерабатываеть по своему новые, занесенные на этотъ островъ бурлаками взгляды на жизнь.

Разъ я попросилъ его разсказать о себѣ, какъ онъ женился, какъ вообще устраивался въ этой глуши. Старикъ взволновался и съ радостью мнѣ разсказалъ.

— „Вѣку мнѣ, сказалъ онъ, 87 лѣтъ. Родился я на Коросъ озерѣ. Это хоть и не далеко отсюда, верстъ 25 лѣсомъ, а ужь хозяйство другое. Зябель тамъ постоянная, другой разъ по семи лѣтъ вымерзаетъ хлѣбъ. Какъ ясень на небѣ, да три звѣзды, такъ и зябель. Болота, родники холодные, морянка задуетъ — все къ зябели. Да и не мудрено: возлѣ океана живемъ. На Выг-озерѣ этого нѣтъ: острова, кругомъ вода, отъ водицы тепло, водица тепло дёржитъ. Пала разъ весна, сѣвернàя такая, ждать хлѣба нельзя. Надумалъ родитель батюшка перебраться сюда: куда, говоритъ, ни зайдешь, все солнышко по вершинкамъ задѣвать будетъ. Продали корову, купили лодку; на острову нельзя безъ лодки жить. Пришли и начали хозяйствовать. Жили сначала подъ сосной. Вонъ она, матушка, стоитъ”.

Старикъ показалъ мнѣ рукой въ окно на большую развѣсистую сосну.

— „Эхъ! Ужь я это тебѣ вѣрно говорю: въ нашихъ мѣстахъ безъ трудовъ не проживешь. Лѣсъ сѣкли, камни выворачивали, сѣти плели, рыбу ловили, полѣсовали. А родитель мой батюшка полѣсникъ! Я и самъ полѣсникъ былъ! Эхъ, былъ конь, да заѣзженъ, былъ молодецъ, да подёржанъ. Хвастать не буду, а еще и теперь на 50 саженъ въ копейку попаду. Вотъ только мошниковъ ужь плохо слышу... Хорошо! Помалешеньку, помалешеньку, да и устроили вотъ эти хоромы. Запахали поля, засіяли. Лѣтъ пять такъ прожили. Ужь мнѣ 25-й годъ пошелъ. Поѣхали мы въ Койкинцы на праздникъ, къ Полеостровскому. Прихожу къ Захару, смотрю: моя то княгинюшка рыбу чиститъ, станушка въ перстъ! Да вотъ она княгиня моя, люба тебѣ? Ну а мнѣ такъ гораздо прилюбилась. Прихожу домой, говорю отцу: такъ и такъ, батюшка, кабы ты съѣздилъ. Какую, говоритъ. Да вотъ тую, говорю, Захарову. Смотрю, одѣлъ батюшка тулупъ, опоясывается.

Жду... Да какъ жду! Вѣришь ли, на крышу разъ десять слазилъ, не видать ли лодки. Гляжу: двое ѣдутъ. Отецъ гребетъ, Захаръ сидитъ правитъ. Ну, попалъ молодецъ!

Свадьбу собирать, а денегъ нетъ. Всего-то рублей 17 и нужно было. Толканулся я на погостъ къ Алексѣю Иванову. Такъ и такъ, повинился ему. Далъ, вѣкъ ему спасибо, слова не сказалъ. Вотъ такъ я и женился. А дальше жили въ трудахъ. Я какъ женился, такъ и сказалъ: ну жена, я хоть и худой мужъ, а противъ матушки и батюшки ногой не ступи. А она какъ завопитъ: матушка, благослови!..”

Старикъ отвернулся, оправился и продолжалъ.

„Матушка моя, Марья Лукична, хорошая старушка была, краснословая, изъ Данилова монастыря вышла. Какъ сказала жена тогда слово, такъ и не перемѣнила потомъ. Варя моя неожурима была. А вотъ есть молодые, не скажу плохіе, а... Эхъ, Михайло, умъ не кошёлка, не переставишь, моего ума держимся. Много горя видѣли, всего извѣдали, а семь молодцовъ, какъ семь яблоковъ, выростили. Другой разъ придешь, наморишься, станетъ словно и не хорошо. А отдохну и опять за работу. Да такъ вотъ и живу, да болтаюсь, все впередъ, да впередъ....

Про Алексѣя Ивановича я тебѣ забылъ досказать. Черезъ годъ я снесъ ему деньги, поблагодарилъ и не видалъ его лѣтъ десять. И вотъ разъ передъ самымъ Свѣтлымъ Христовымъ Воскресеньемъ пала погодушка великая. Озеро надулось, посинѣло, что мертвецъ. Смотрю, катитъ ко мнѣ Алексѣй Ивановъ, гость дорогой. А на другой день ѣхать нельзя было: ледъ разошелся. Пришлось ему у меня праздникъ гостить. Въ Великую пятницу я и говорю княгинѣ своей: чѣмъ гостя кормить будешь? Мошника бы убить, да боюсь, грѣхъ въ Великую пятницу. Ничего, говоритъ, сходи, попытай счастья. Совѣтно мы съ ней жили! Перекрестился я и пошелъ въ лѣсъ. А снѣгъ ужь въ лѣсу повышелъ, талинки показались. Индѣ тало, индѣ суметно. Суметы подморозило, гладкіе, что бумага. Смотрю, большой суметъ наваленъ. Сталъ я его переходить и вдругъ какъ схватитъ меня у поясницы, не могу съ мѣста сдвинуться. Ну ничего справился, пошелъ по талинкамъ, какъ по скатерти.

И слышу, точится мошникъ. А ужь разсвѣтаетъ, заря разгорѣлась, боръ что гарево стоитъ! Вижу, далеко мошникъ противу зари, черный да большой, что ) буракъ. Я къ нему по сушинкамъ, да по лежинкамъ, да по кокорочкамъ пя-тю-готь, ) пя-тю-готь, чтобы сучья не заряцкали. А онъ посидитъ, посидитъ, да и заточится. Замолчитъ — и я стою не шелохнусь, какъ заточится — я опять пя-тю-готь. Съ однимъ покончилъ, другой недалеко заточился.... Да такъ вотъ въ Свѣтлое Христово Воскресенье гостя и накормилъ”.

— „Вотъ какъ мы въ старину жили — закончилъ старикъ — любо ли тебѣ?”

И чѣмъ глубже и глубже погружался старикъ въ прошлыя времена, тѣмъ они ему cтановились милѣе и милѣе. Отцы, дѣды, даниловскіе подвижники, соловецкіе мученики, святые старцы, а въ самой сѣдой глубинѣ вѣковъ жили славные могучіе богàтыри.

— „Какіе же это богатыри?” спрашиваю я.

— „А вотъ послушай, я тебѣ про нихъ старинку спою”, отвѣчалъ старикь.

И, продѣвая крючкомъ въ петли „матицы”, запѣлъ:

„Во стольномъ городѣ во Кіевѣ

„У ласкова князя у Владиміра...

Трудно передать то настроеніе, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхалъ первый разъ былину въ этой обстановкѣ: на берегу острова, противъ сосны, подъ которой начиналъ свою жизнь этотъ сказитель старикъ; на минуту, словно переносишься въ какой-то сказочный міръ, гдѣ по безконечной чистой равнинѣ ѣдутъ эти богатыри, ѣдутъ и ѣдутъ, спокойно, ровно...

И умный хвастаетъ золотой казной

А безумный хвастаетъ молодой женой.

Старикъ на минуту остановился. Въ этихъ словахъ онъ, глава большого семейства, видитъ какой то особый смыслъ.

— „Слышишь ты, безумной-то хвастается молодой женой”. И продолжалъ:

„А одинъ молодецъ не ѣстъ, не пьетъ да и не кушаетъ

И бѣлой лебеди онъ да и не рушаетъ”.

Старикъ долго пѣлъ и все-таки не окончилъ былину.

— „А что же сталось съ Ильей Муромцемь?” спросилъ мальчикъ, внимателыю слушавшій, будущій сказитель.

— „Илья Муромецъ окаменѣлъ, за то, что хвалился Кіевскую пещеру проѣхать”.

— „А Добрыня Никитичъ?”

— „Добрынюшка скакалъ подъ Кіевомъ черезъ камень, скобой зацѣпился за него, да тутъ ему и смерть пришла”.

— „Какой скобой?” спросилъ я.

— „Да развѣ ты не знаешь, какая у богатырей скоба бываетъ, стальная скоба”.

Это замѣчаніе о стальной скобѣ было сказано такимъ тономъ, что я невольно спросилъ:

— „Да неужели же и въ самомъ дѣлѣ богатыри были?”

Старикъ удивился и сейчасъ же быстро и горячо заговорилъ:

— „Все, что я тебѣ въ этой старинѣ пѣлъ, правда истинная до послѣдняго слова”.

А потомъ, подумавъ немного, добавилъ:

„Да знаешь что, они богатыри-то, можетъ быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Развѣ теперь можно богатырю показаться!”

Вотъ тутъ-то я и понялъ, почему стихи, которые казались такими скучными въ гимназіи, здѣсь целикомъ захватывали вніманіе. Старикъ вѣрилъ въ то, что пѣлъ.

___________

- image093.jpg (46.31 КБ) 6494 просмотра

Когда-то самымъ страшнымъ врагомъ человѣка былъ звѣрь. Это мы всѣ знаемъ, но думаемъ обыкновенно, что время это давно миновало. Между тѣмъ, у насъ въ Россіи достаточно двухъ, трехъ дней, чтобы попасть въ такія мѣста, гдѣ можно наблюдать эту борьбу человѣка со звѣремъ. Медвѣдь и волки уничтожаютъ на Сѣверѣ часто все, что было достигнуто громаднымъ трудомъ человѣка, потому что безъ коровы и лошади немыслимо хозяйствовать. Въ этихъ мѣстахъ въ складахъ земскихъ управъ продаются не косы и плуги, а ружья и порохъ. За каждаго убитаго медвѣдя и волка тамъ выдается премія, причемъ охотникъ въ видѣ доказательства представляетъ въ управу хвостъ и уши, которые потомъ, какъ оправдательные документы, представляются на Земское Собраніе.

Вотъ куда слѣдовало бы ѣхать нашимъ охотникамъ-любителямъ и помогать населенію въ борьбѣ со „звиремъ”. Но охотникъ-любитель обыкновенно прикованъ къ другимъ, совершенно противоположнымъ занятіямъ и не можетъ ѣхать такъ далеко. Оттого, то, быть можетъ, онъ и охотникъ.

Впрочемъ, объ охотникахъ-любителяхъ лучше можетъ разсказать мой попутчикъ полковникъ-старичекъ, съ которымъ

мнѣ пришлось ѣхать до Повѣнца по Онежскому озеру. На пароходѣ онъ обратилъ мое вниманіе тѣмъ, что безпрерывно фотографировалъ, а когда онъ узналъ, что и я фотографъ, то тутъ же сдѣлался моимъ другомъ. Съ нимъ ѣхалъ секретарь, который разсказалъ мнѣ о страсти полковника слѣдующее:

— „Ну сошлись вы съ полковникомъ! Вы знаете, полковникъ тратитъ въ годъ до 500 руб. на фотографію, снимаетъ все и вкривь и вкось, лишь бы снять. И все это остается безъ всякой пользы, не все онъ даже проявляетъ. И знаете... васъ удивитъ, эта страсть происходитъ отъ... медвѣдя. Онъ страстный охотникъ на медвѣдей и убилъ въ своей жизни ихъ, кажется, 43 штуки, былъ даже разъ подъ медвѣдицей. Обратите вниманіе: у него на брелокѣ виситъ зубъ этой самой медвѣдицы. Но теперь охота на медвѣдя около Петербурга вздорожала: 10 р. съ пуда за берлогу, да охотникамъ, да проѣздъ, такъ что медвѣдь ему сталъ обходиться въ 500—700 р. Наконецъ, при скромныхъ средствахъ полковника охота стала ему недоступной. Вотъ тутъ то онъ и взялся за фотографію. Иногда мнѣ кажется, что при каждомъ спускѣ затвора фотографическаго аппарата полковникъ испытываетъ маленькую частицу того, что при спускѣ курка. На дняхъ онъ сдѣлалъ такое изобрѣтеніе: приспособилъ, видите ли, фотографическій аппаратъ къ рогатинѣ. Зачѣмъ вы думаете? Не подумайте, что я сочиняю, но полковникъ полагаетъ, что когда онъ приготовится стрѣлять, мужикъ будетъ держать на готовѣ рогатину съ аппаратомъ и въ тотъ моментъ, когда медвѣдь поднимется на заднія лапы, дернетъ за шнурокъ. Теперь мы ѣдемъ на сѣверъ по дѣлу: осмотръ оружія, но я убѣжденъ, что полковникъ замышляетъ найти дешевыя берлоги...

А самъ полковникъ о себѣ разсказалъ мнѣ такъ:

— „Знаете, кто мой самый страшный врагъ?... Газета. Я не боюсь ни пуль, ни медвѣдя, но признаюсь, что газеты боюсь. Это врагъ страшный, коварный, ползучій. Онъ умѣетъ пробраться въ вашъ праздникъ и въ ваши будни, въ вашу семью, испортить самое мирное доброе расположеніе духа. И какъ я теперь счастливъ, что цѣлыхъ два мѣсяца не буду читать. Я убѣгаю на сѣверъ отъ газеты...

У меня почти съ дѣтства была сильная страсть къ медвѣдю. Теперь старѣю, но медвѣдь живетъ во мнѣ, какъ въ юности, даже крѣпнетъ. Вотъ, посмотрите”....

На цѣпочкѣ полковника висѣлъ огромный зубъ звѣря немного испорченный на краю...

— „Видите, и у нихъ зубы гніютъ... Но, знаете, почему страсть къ медвѣдю со временемъ крѣпнетъ? А потому, батюшка мой, что тутъ духъ борется. Какъ станешь, бывало, за деревомъ съ винтовкой, а онъ вылетитъ изъ берлоги, взроетъ снѣгъ клубомъ, пыль летитъ, страсть что туть поднимется, противъ васъ пасть раскрытая, красная, страшная, языкъ виситъ, зубы торчатъ, встанетъ на заднія лапы, еще секунда и обниметъ васъ... Стоишь противъ него маленькій: вотъ я тутъ, а вотъ ты, поборемся... Лютый звѣрь, страшный звѣрь... И бла-го-ро-денъ! Въ немъ нѣтъ коварства ни вотъ столечко! А какой онъ нервный! При малѣйшемъ шумѣ онъ вздрагиваетъ и бѣжитъ, онъ никогда васъ не тронетъ зря. Но, если вы рѣшительно ему мѣшаете, онъ не смотритъ ни на что, онъ идетъ прямо, откровенно”.

* *

*

Всѣ эти разговоры съ полковникомъ о медвѣдѣ живо припомнились мнѣ, когда я попалъ въ эту мѣстность, гдѣ люди занимаются охотой не по страсти, а по необходимости. Медвѣдь страшенъ здѣсь тѣмъ, что „рóнитъ скотъ”, а самъ по себѣ, по отношенію къ человѣку считается довольно безобиднымъ существомъ. Тутъ люди выходятъ на него иногда съ одной пешней, встрѣчаются лицомъ къ лицу въ лѣсу, разговариваютъ съ нимъ и бранятся. И на самомъ Выг-озерѣ, на островахъ, частенько бываетъ Михайло Иванычъ, но настоящее его мѣстожительство, какъ и всякаго звѣря, на восточномъ берегу озера, где нѣсколько тронутые вырубкой леса постепенно переходятъ въ первобытные лѣса Архангельской губерніи. Тутъ всякій звѣрь: медвѣдь, лось, олень живутъ осѣдло, размножаются. Отсюда медвѣди и совершаютъ свои набѣги на Выгозерскія стада. Тѣ люди, которые живутъ возлѣ Выг-озера, защищаются отчасти охотой, но называются ловцами, потому что ихъ главное занятіе рыболовство. Здѣсь. же, хотя

всѣ также занимаются рыболовствомъ, но называются полѣсниками, т. е. охотниками. Полѣсники живутъ маленькими деревнями въ лѣсахъ у озеръ, сообщаются они съ остальнымъ міромъ по едва замѣтнымъ тропинкамъ пѣшкомъ, зимой на лыжахъ и возятъ маленькія сани „кережи” съ поклажей. Лѣтомъ часто можно встрѣтить здѣсь человѣка, который по моховымъ болотамъ несетъ десятки верстъ на себѣ пятипудовый мѣшокъ муки. Ближайшія къ Выг-озеру деревни такого типа Пулозеро и Хижозеро. Вотъ въ нихъ то я и рѣшилъ побывать, чтобы ознакомиться съ жизнью настоящихъ полѣсниковъ. Замѣчательно, что даже въ этихъ глухихъ деревняхъ, до которыхъ нужно идти пѣшкомъ верстъ тридцать, есть маленькія школы грамоты съ 5—6-ю учениками. Учителя въ такихъ школахъ получаютъ по десяти рублей жалованья и то же занимаются охотой и рыбной ловлей. Я былъ свидѣтелемъ, какъ одинъ изъ такихъ учителей женился на Выгозерскомъ погостѣ и какъ потомъ молодая чета пошла пѣшкомъ въ высокихъ сапогахъ по мхамъ и болотамъ „на жениховъ дворъ”.

Провожать меня въ Хижозеро вызвался знаменитый полѣсникъ Филиппъ, типичный охотникъ на звѣря. Я замѣтилъ, что всѣ полѣсники раздѣляются на двѣ группы: тѣ, которые, главнымъ образомъ, ходятъ на мелкую дичь, и тѣ, которые бьютъ „звиря”. Первые полѣсники часто балагуры, сказочники, вообще легкомысленные и часто художественно воспріимчивые люди. Вторые солидные, иногда угрюмые и молчаливые. Мой провожатый Филиппъ въ обыденной жизни былъ, вѣроятно, малоразговорчивый, угрюмый старикъ. Но у всякаго старика въ прошломъ есть живыя струнки, обыкновенно скрытыя для молодыхъ. Троньте ихъ и старикъ оживетъ, онъ будетъ вспоминать былое, станетъ разсказывать живо, какъ художникъ, и, подъ конецъ, будетъ вамъ глубоко благодаренъ, что вы пришли и оживили его умирающую душу.

„Эхъ этта бывало!” началъ мнѣ разсказывать полѣсникъ Филиппъ про свое житье-бытье, когда мы съ нимъ, съ кошелями и ружьями за плечами, рано утромъ вошли въ лѣсъ. И разсказывалъ всю дорогу. А дорога была съ непривычки трудная. Сначала, какъ будто бы и видно что-то въ родѣ

хорошей тропы, но потомъ, когда лѣсъ остался за нами, то и тропа исчезла; такъ только примятая трава. А вотъ словно и совсѣмъ исчезла, но полѣсникъ идетъ и не смотритъ подъ ноги. У него превосходный компасъ — сами деревья: съ сѣверной стороны сучья на нихъ ростутъ плохо, и онъ безошибочно опредѣлитъ по нимъ сѣверъ и югъ. Посматривая на деревья, полѣсникъ выводитъ изъ лѣса на поляну. Что это? Свѣтло, просторно, будто знакомое съ дѣтства широкое поле ржи. На мгновенье, послѣ давящей тяжести угрюмаго сѣвернаго лѣсного пейзажа становится такъ свободно, легко и тепло. Но это только мимолетныя, случайныя и не здѣшнія ощущенія. И поляна, на которую выводитъ полѣсникъ, вовсе не поле ржи, но еще болѣе глухое, топкое, почти непроходимое мѣсто: это моховое болото, моховина. На ней ясно виднѣются слѣды ногъ, которыя погружали и выдергивали изъ топкаго мѣста, видны даже кое гдѣ, на очень топкихъ мѣстахъ, положенныя для перехода деревья. То балансируя на этихъ деревьяхъ, то по колѣно увязая въ зыбкой моховинѣ, мы переходимъ, наконецъ, это трудное мѣсто и вступаемъ въ лѣсъ. Моховина тянется иногда на версту, на двѣ, она самое трудное для перехода мѣсто. Отъ моховины до моховины считаетъ полѣсникъ свой путь. А если нѣтъ моховинъ далеко, то онъ можетъ опредѣлить время по тѣни. Тѣнь онъ измѣряетъ локтями и, ставъ на полянку въ лѣсу, сразу на глазъ узнаетъ, сколько въ этой тѣни локтей: пять, шесть, больше или меньше; такимъ образомъ, онъ и узнаетъ, сколько времени прошло отъ „солностава” и сколько осталось до заката.

„Эхъ этта бывало" — разсказывалъ мнѣ Филиппъ, „и походилъ я на своемъ вѣку по лѣсу, отъ лыжной походки и по сейчасъ ноги болятъ”.

* *

*

Началъ ходить въ лѣсъ Филиппъ еще мальчикомъ съ отцомъ, сначала лишь „по силовымъ путикамъ” или, „по сильямъ”, собирать запутавшуюся въ этихъ сильяхъ дичь. Отецъ его, хотя былъ тоже солидный, „самостоятельный” человѣкъ, и потому предпочиталъ полѣсоватъ на „звиря”, но ему, какъ и всѣмъ на свѣтѣ, не всегда приходилось дѣлать

одно лишь любимое дѣло. Полѣсникамъ охота не забава, а дѣло, которымъ они живутъ.

Осенью рано утромъ, а то и въ ночь выйдутъ бывало въ лѣсъ полѣсникъ съ своимъ сынишкой. Они берутъ съ собой только ножъ, топоръ и огниво. Ни въ какомъ случаѣ не берутъ хлѣба и вообще съѣстного. Дома они непремѣнно съѣдятъ „по двѣ выти”, т. е. поѣдятъ противъ обыкновенной ѣды вдвое. Это дѣлается для того, чтобы въ лѣсу, во время собиранія дичи, не ѣсть. Когда полѣсники ходятъ по сильямъ, они избѣгаютъ ѣсть въ лѣсу.

Почему такъ? спросилъ я Филиппа. — „Богъ знаетъ! Но только такъ всѣ дѣлаютъ, а Микулаичъ — нашъ колдунъ — говоритъ: у сила ѣсть станешь, всякая нечисть, и звѣрь и мышь, и воронъ будутъ клевать птицу”.

Безъ колдуна полѣснику вообще не прожить. Отъ него онъ получаетъ множество практическихъ совѣтовъ. Такъ, напр., колдунъ никогда не посовѣтуетъ выходить въ лѣсъ въ праздникъ. Отъ этого можетъ случиться много недобраго. „Вотъ разъ мой батюшка”, разсказываетъ Филиппъ, „полѣсовалъ по путикамъ въ бору. А боръ то свѣ-ѣ-тлый былъ! Видитъ: мужикъ идетъ впереди, Василій, съ парнемъ. Батюшка и кричитъ: Василій, Василій, дожди меня! А они идутъ, будто не слышатъ, сами съ собой совѣтуютъ и смѣются. Онъ ихъ догонять, а они все впереди. Перекрестился батюшка и вспомнилъ, что праздникъ былъ, Рождество Пресвятой Богородицы. Это ему Богъ показалъ, что въ праздникъ нельзя полѣсовать”.

Вотъ почему отецъ съ сынишкой, съѣвши по двѣ выти, выходятъ въ лѣсъ непремѣнно въ будни.

Но передъ уходомъ въ лѣсъ мало того, чтобы съѣсть по двѣ выти и выбрать будничный день; кромѣ этого, необходимо прочесть взятый у того же колдуна отпускъ (заговоръ) отъ ворона, который иначе непремѣнно расклюетъ пойманную въ сильяхъ птицу. Съ глубокой вѣрой въ священныя слова отпуска полѣсники шепчутъ:

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Выйду я, рабъ Божій, въ чистое поле. Стану на востокъ лицомъ, на западъ хребтомъ. Прилетаетъ воронъ нечистая птица. — Куда рабъ

Божій пошелъ? — Пошелъ силышки ставить! — Возьми меня съ собой! — А есть ли у тебя топоръ? Есть ли у тебя ножъ? Есть ли у тебя огниво? — Нѣту. — Есть ты мнѣ не товарищъ. Отлетай отъ меня за тридевять земель, за тридевять болотъ, тамъ есть магнитъ—птица, кушанья составляетъ и обѣдъ приготовляетъ тебѣ, воронъ, поганой птицѣ. Аминь”.

Сначала они идутъ по той тропѣ, по которой всѣ ходятъ. Но, пройдя версты двѣ, гдѣ нибудь около замѣченной кривой сосны, свертываютъ въ сторону. Саженей черезъ двадцать, опять таки у замѣченнаго дерева, начинается чуть замѣтная тропа, силовой путикъ. По этому путику, кромѣ ихъ, никто не смѣетъ ходить, это великій грѣхъ. Этотъ путикъ, на которомъ разставлены тысячи сильевъ, достался имъ отъ покойныхъ родителей, это ихъ собственность и будетъ переходить изъ поколѣнія въ поколѣніе.

По этому путику полѣсники скоро подходятъ къ знакомому дереву, у корня котораго виднѣется расчищенное мѣстечко, величиной въ тарелку, усыпанное желтымъ песочкомъ и потому рѣзко выдѣляющееся на фонѣ зеленаго моха. Это „пуржало”, мѣстечко очень соблазнительное для косача, тетерки, мошника и копполы, на немъ птицѣ пріятно отдыхать, кувыркаться и грѣться, особенно, если между деревьями скользнетъ солнечный лучъ. „Любо имъ тутъ топоржиться на тепломъ и сухомъ песочкѣ”, разсказывалъ мнѣ Филиппъ, указывая въ лѣсу такія пуржала. Птица отдохнетъ и хочетъ перейти на другое мѣстечко рядомъ, но на пути ей стоитъ согнутая дужка и на ней виситъ волосяная петля. Ни вправо, ни влѣво птицѣ пройти нельзя, тамъ и тутъ искусно устроены препятствія изъ сухихъ сучьевъ. И птица идетъ въ петлю. Въ этихъ сильяхъ попавшейся птицѣ еще остается надежда, сило можетъ само собой расправиться, если она, усталая, перестанетъ биться. Но бываютъ такія силья, изъ которыхъ уже не возможно выбраться; это „очапъ”, т. е. жердь въ видѣ безмена; ея легкій конецъ находится у самой земли и держится внизу такимъ-же приспособленіемъ, какъ въ западняхъ, къ ея концу привязано сило; толстый-же конецъ очапа виситъ въ воздухѣ, всегда готовый рухнуть, если птица задѣнетъ крючекъ на легкомъ концѣ. Когда падаетъ тяжелый

конецъ очапа, птица взлетаетъ на воздухъ и виситъ въ петлѣ. Еще хуже „пасть”, въ которой обрушивается на голову птицы камень.

Итакъ, полѣсники подходятъ къ пуржалу, вынимаютъ птицу, расправляютъ силышко и укрѣпляютъ его хвойными иглами какъ разъ на ходу птицы. Они не забываютъ также повѣсить возлѣ сила на ниточкѣ маленькую дощечку, „стрѣлку”, отъ ворона, который боится всякихъ приспособленій и не станетъ клевать пойманную птицу. Наконецъ, покончивъ съ однимъ силомъ, они идутъ къ слѣдующему. Они собираютъ такъ много дичи, что нести становится тяжело. Тогда они выбираютъ подходящую сосну, привѣшиваютъ на ней дичь и идутъ далыше и дальше. Начинаетъ вечерѣть, съ трудомъ можно разглядѣть и узнать мѣсто. Мальчикъ поглядываетъ по сторонамъ, онъ боится; какія-то подозрительныя огромныя, мохнатыя существа выдѣляются изъ деревьевъ, словно медвѣди со всѣхъ сторонъ выходятъ изъ лѣса и поднимаются на заднія лапы. Но это мальчику только такъ кажется. Отецъ его, опытный полѣсникъ, знаетъ, что медвѣдь зря не станетъ на заднія лапы. Это не медвѣди, а громадныя „кокоры”, т. е. корни поваленныхъ вѣтромъ деревьевъ, захватившіе при паденіи большой слой земли и обросшіе мхомъ, грибами и лишаями. Это не медвѣди, но и старый полѣсникъ приглядывается къ нимъ: нѣтъ ничего мудренаго, что съ другого конца путика идетъ Михайло Ивановичъ и тоже собираетъ дичь. Полѣсники повертываютъ въ сторону. Такъ и есть. Встрѣтились лицомъ къ лицу. Бѣжать назадъ нельзя, потому что медвѣдь, узнавъ о трусости полѣсника, сейчасъ же догонитъ и задеретъ. А медвѣдь разсуждаетъ совершенно такъ же: и радъ бы бѣжать, но боится.

„Будь ты проклятъ, нечистая сила, ты мнѣ сейчасъ ненадобенъ”, думаетъ мужикъ, „ни ружья, ни собаки нѣту”.

— Да и ты мнѣ не надобенъ — думаетъ медвѣдь, а стану повертываться, ты меня и хватишь.

Такъ и стоятъ другъ противъ друга: мужикъ у сосны съ топоромъ и противъ него медвѣдь на заднихъ лапахъ.

Стучитъ мужикъ неистово топоромъ по соснѣ, кричитъ во весь духъ: „У, супостатъ, немытое рыло, уходи”. А медвѣдь

стоитъ на заднихъ лапахъ, языкъ высунулъ, пѣна бѣжитъ изъ рта, хватаетъ лапой пѣну и бросаетъ въ мужика. И долго стоятъ мужикъ и медвѣдь, не хотятъ уступить другъ другу дорогу, мужикъ до половины исколотитъ обухомъ сосну. Но Богъ покорилъ медвѣдя человѣку, онъ убѣгаетъ. И снова идутъ впередъ полѣсники. Совсѣмъ уже стемнѣетъ, закричитъ въ лѣсу гугай (филинъ), затявкаетъ чья то собачка, зашумятъ деревья, поднимется вся лѣсовая сила. Полѣсники уже не собираютъ дичь, имъ только бы добраться до своей лѣсной избушки, „фатерки“. Наконецъ, добрались до нея. Это какъ разъ такая же избушка, какъ въ сказкахъ. Правда, она не на курьихъ ножкахъ и не повертывается въ разныя стороны, но въ остальномъ она ничуть не уступаетъ избѣ Ягинишны. Въ ней нѣтъ трубы и дымъ выходитъ прямо изъ двери, почему входъ въ нее кажется черной дырой; у самаго входа обожженные камни и горшки, оставшiеся съ весны, когда здѣсь полѣсовали на мошниковъ съ ружьемъ и варили пищу. Приходятъ полѣсники, разведутъ огонь въ избушкѣ для тепла, обогрѣются, улягутся спать. А въ лѣсу вѣтеръ гудитъ, шумитъ вся нечистая сила. Вдругъ отчетливо затявкаютъ собачки.

„Батюшка, слышишь?“

Слышу, слышу, не трожь, пущай подходятъ ближе.

Ближе и ближе тявкаютъ собачки… Запрыгали горшки на камняхъ… Заскрипѣли доски… Посыпалось что то съ крыши въ избушку.

Сразу выскочитъ изъ избушки старый полѣсникъ и начнетъ ругаться, и начнетъ!..

Въ лѣсу побѣжитъ, зашумитъ, захлопаетъ въ ладоши и захохочетъ: хо, хо, хо…

Потомъ мальчикъ еще услышитъ, какъ кто то, играя на свирѣли, подойдетъ къ избушкѣ и уйдетъ дальше въ лѣсъ. Но отецъ ничего не слышитъ, онъ уже спитъ.

Утромъ полѣсники тѣмъ же путемъ возвращаются домой, берутъ съ собой подвѣшенную на деревьяхъ дичь и продаютъ „богачу“. Пройдя множество рукъ, эта дичь удвоится, утроится въ цѣнѣ и, наконецъ, попадаетъ въ Петербургъ, гдѣ и съѣдается въ удобныхъ, теплыхъ, свѣтлыхъ комнатахъ.

Хотя пойманная силками, „давленная дичь”, по мнѣнію полѣсниковъ, лучше стрѣленой, потому что дольше сохраняется при отсутствіи огнестрѣльныхъ ранокъ, но „богачъ” ею брезгуетъ, онъ требуетъ стрѣленой дичи. Кромѣ того, въ послѣднее время администрація стала, не безъ основанія,

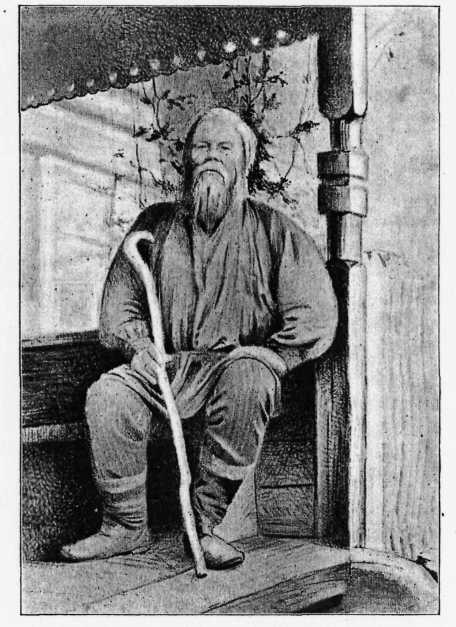

„Богачъ”.

- image095.jpg (46.33 КБ) 6494 просмотра

стѣснять силовой промыселъ, такъ какъ при этомъ много птицы гибнетъ напрасно. Походивъ нѣкоторое время по сильямъ, полѣсники оставляютъ промыселъ до слѣдующей осени, а силья продолжаютъ губить дичь уже совершенно напрасно. По этимъ причинамъ силовой промыселъ изъ года въ годъ падаетъ и сохраняется въ своей первобытной чистотѣ только въ глухихъ

лѣсахъ Архангельской губерніи. За то охота съ ружьемъ и собакой процвѣтаетъ попрежнему и даже совершенствуется, благодаря распространенію земской управой дешевыхъ дробовиковъ.

Впрочемъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ я былъ, дробовиковъ было мало, большинство же ружей малопульныя и даже кремневыя.

— „Эхъ этта бывало!” продолжалъ разсказывать мнѣ полѣсникъ Филиппъ про охоту... Бывало, станутъ собираться съ отцомъ полѣсовать съ ружьемъ и собакой. Теперь уже необходимо захватить съ собой въ кошели рыбники, калитки и другую пищу, такъ какъ ходить въ лѣсу придется долго. Передъ охотой мальчикъ чинитъ кошель, а отецъ чиститъ ружье. Иногда отецъ при этомъ вспомнитъ, что „лонись” ) онъ убилъ изъ этого ружья ворона, ворону или другую нечистую птицу. Въ такомъ случаѣ, необходимо сходить къ колдуну Микулаичу помыть ружье, иначе оно будетъ недострѣливать или давать промахи. Когда всѣ эти предосторожности приняты, то остается кликнуть собаку и идти въ лѣсъ. Хорошая собака, корельская лайка, для полѣсника то же, что корова для пахаря, съ хорошей собакой онъ не разстается ни за какія деньги. Хорошая собака должна ходить по всему, что попадется въ лѣсу: по дичи, по бѣлкѣ, по медвѣдю и по всякому звѣрю. Такую собаку нигдѣ нельзя купить, ее нужно выбрать изъ щенковъ. Вотъ тутъ-то колдунъ снова можетъ оказать услугу. Впрочемъ, и безъ колдуна каждый знаетъ, что у щенковъ, которые должны ходить по оленю, во рту устроено такъ же, какъ и у оленя, у нихъ, какъ и у оленей, такія же красныя полоски на деснахъ; у тѣхъ же щенковъ, которые ходятъ по дичи, опять-таки во рту есть такіе же бугорки, какъ у тетеревей; по бѣлкѣ ходитъ почти всякая собака, но у очень хорошихъ собакъ во рту устроено такъ же, какъ и у бѣлки. Однимъ словомъ, полѣсникъ вѣритъ, что Богъ при сотвореніи міра уже все предусмотрѣлъ относительно охоты съ корельской лайкой.

Полѣсники выходятъ изъ дому непремѣнно очень рано, потому что птица, поднятая собакой, садится на деревья, когда еще роса не сошла и нѣтъ солнца, а „на ясеню” она

не сидитъ. Входятъ въ лѣсъ; пропадаетъ собака, только ее и видѣли. Но полѣсникъ не безпокоится: у него свое дѣло, а у собаки свое. Если только ужъ очень долго не попадается дичи, она прибѣжитъ провѣдать хозяина, пригнетъ свои торчащія кверху, словно рожки, уши, визгнетъ, полежитъ немного, если полѣсникъ сѣлъ отдохнуть, и опять прощай. Наконецъ, полѣсникъ прислушается и про себя скажетъ: „облаяла”. Это по дичи лаетъ, соображаетъ онъ, свертывая въ сторону, по бѣлкѣ лай рѣже.

— Квахъ, квахъ, квахъ — слышится безпокойный куриный крикъ.

Звукъ выходитъ изъ чащи и отдается по лѣсу; если бы не лай собаки, то трудно было-бы опредѣлить и мѣсто, откуда онъ исходитъ. Но по собачьему лаю полѣсникъ угадываетъ, что птица сидитъ именно въ такой-то кучкѣ деревьевъ. И вотъ уже видна вся знакомая полѣснику картина: наверху дерева сидитъ громадная птица „коппола” — самка глухаря — и смотритъ, угнувъ голову внизъ, на собаку. Собака отвлекаетъ вниманіе птицы отъ полѣсника. Птица все время квохчетъ, подаетъ голосъ молодымъ мошничкамъ и копполамъ, чтобы не разлетались далеко и смирно сидѣли на своихъ мѣстахъ, пока минуетъ бѣда. Долго такое напряженное состояніе продолжаться не можетъ, вотъ почему полѣсникъ, раздвинувъ сучья, торопится установить свою „шагарку” ), на которую онъ кладетъ ружье, чтобы вѣрнѣе прицѣлиться. Ему въ этомъ случаѣ своей маленькой пулькой приходится стрѣлять навѣрняка. Весной, когда мошникъ поетъ, „точится”, онъ можетъ и промахнуться, птица все равно не услышитъ звука выстрѣла и не улетитъ, но теперь безпокойная мать сейчасъ же улетитъ и уведетъ съ собой весь „дѣтникъ”. Онъ прицѣливается долго, нѣсколько минутъ, и стрѣляетъ навѣрняка. Когда коппола убита, нужно „собрать дѣтей”. Это уже простая механическая работа: нужно только очень внимательно присматриваться къ деревьямъ. Вотъ сидитъ молодой глупый мошничекъ, угнулъ голову, словно

напряженно слушаетъ, ожидая опасности, и смотритъ прямо на охотника. И если тотъ промахнется, то молодая птица еще смѣшнѣе изогнетъ шею, но не улетитъ. Такъ мало по малу бываетъ перебитъ весь дѣтникъ и полѣсникъ идетъ дальше.

По бѣлкѣ еще рано охотиться, въ это время шкурка ея ничего не стоитъ. На нее охотятся позднѣе. Тутъ тоже трудностей не мало. Прежде всего ее надо найти. Иногда для этого нужно очень много исходить. Наконецъ, собака облаетъ. Лаетъ какъ бѣшенная, пробуетъ прыгнуть на дерево, но все, что она въ состояніи сдѣлать, это стать на заднія лапы и передними охватить стволъ. Полѣсникъ спокойно подходитъ, бѣлка никуда не уйдетъ и собака ея не броситъ. Онъ подходитъ къ дереву, смотритъ на дерево, обходитъ его кругомъ, но бѣлки не видитъ. Онъ знаетъ навѣрное, что бѣлка сидитъ на деревѣ, но гдѣ именно, онъ не видитъ. Пробуетъ стучать топоромъ по дереву, чтобы согнать, но бѣлки нѣтъ и нѣтъ. Наконецъ, ничего не остается дѣлать, какъ срубить дерево. Онъ достаетъ изъ за пояса топоръ и ловко, привычно срубаетъ громадное 7—8 вершковое дерево. Разсчетъ у него простой: бѣлка стоитъ 20 к., а дерево ничего не стоитъ, 15 минутъ работы рубки. Дерево валится, бѣлка „пуйтаетъ” (скачетъ) на другое дерево и исчезаетъ, вѣроятно, въ дуплѣ. И второе дерево валится. Бываетъ, что и десятокъ и болыше деревьевъ свалится, пока бѣлка будетъ убита. Какимъ это варварствомъ кажется намъ съ нашимъ хозяйственнымъ глазомѣромъ! Но тамъ въ лѣсу, въ которомъ полѣсникъ съ огромнымъ трудомъ въ день находитъ десятокъ бѣлокъ, срубленныя деревья капля въ морѣ, они ничего не стоятъ въ общей массѣ лѣса, не имѣющаго цѣны.

Бѣлка убита, значитъ, двугривенный въ карманѣ, можно сѣсть отдохнуть. Собака ложится у ногъ, смотритъ, какъ хозяинъ привычной рукой снимаетъ шкурку, дѣйствуя финскимъ ножемъ. Собакѣ достается мясо, или, самое меньшее, лапки, если хозяинъ торопится и не снимаетъ шкурку.

Такъ мало по малу проходитъ день, полѣсники подходятъ къ лѣсной избушке съ десяткомъ бѣлокъ и нѣсколькими дѣтниками. Поѣдятъ, переночуютъ и снова искать въ лѣсу бѣлокъ и дѣтниковъ.